在企业信息化和数字化管理中,风险控制流程图是识别、评估和应对风险的重要工具。本文将从风险识别与分类、流程图基本元素、绘制工具选择、具体场景设计、潜在问题分析及案例分享六个方面,详细讲解如何绘制风险控制流程图,并提供实用建议和最佳实践。

1. 风险识别与分类

1.1 风险识别的重要性

风险识别是绘制流程图的第一步,也是关键一步。如果未能全面识别风险,后续的流程设计将失去意义。从实践来看,风险识别需要结合企业业务特点,涵盖技术、运营、财务、法律等多个维度。

1.2 风险分类方法

风险可以分为以下几类:

– 技术风险:如系统故障、数据泄露等。

– 运营风险:如供应链中断、人力资源不足等。

– 财务风险:如资金链断裂、汇率波动等。

– 法律风险:如合规问题、合同纠纷等。

分类后,可以为每种风险设计针对性的控制流程。

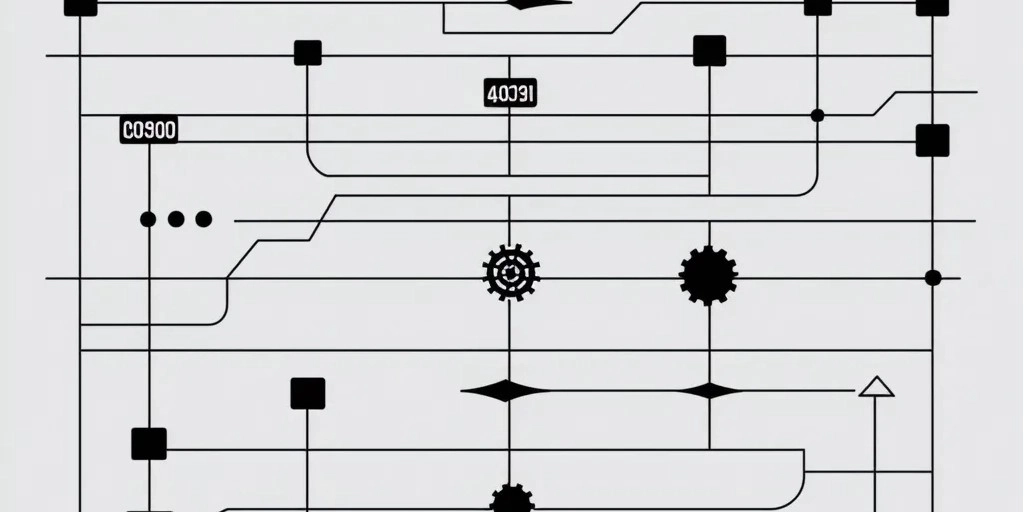

2. 流程图基本元素介绍

2.1 流程图的核心元素

流程图通常包括以下元素:

– 开始/结束节点:表示流程的起点和终点。

– 操作节点:表示具体的行动或决策。

– 判断节点:表示条件判断,通常用菱形表示。

– 连接线:表示流程的方向和顺序。

2.2 流程图的设计原则

- 简洁明了:避免过多复杂元素,确保一目了然。

- 逻辑清晰:流程顺序应符合实际业务逻辑。

- 可扩展性:为未来可能的调整预留空间。

3. 绘制工具选择与使用

3.1 常用绘制工具

- Microsoft Visio:功能强大,适合复杂流程图。

- Lucidchart:在线协作工具,适合团队使用。

- Draw.io:免费开源,适合初学者。

3.2 工具使用技巧

- 模板利用:大多数工具提供模板,可以快速上手。

- 协作功能:对于团队项目,选择支持实时协作的工具。

- 版本控制:保存不同版本,便于回溯和调整。

4. 具体场景下的风险控制流程设计

4.1 技术风险控制流程

以数据泄露为例:

1. 识别敏感数据。

2. 设置访问权限。

3. 监控数据访问行为。

4. 发现异常时触发警报。

5. 进行应急响应和修复。

4.2 运营风险控制流程

以供应链中断为例:

1. 识别关键供应商。

2. 建立备用供应商名单。

3. 定期评估供应商稳定性。

4. 中断发生时切换供应商。

5. 恢复供应链并总结经验。

5. 潜在问题分析与应对策略

5.1 常见问题

- 流程过于复杂:导致执行困难。

- 风险覆盖不全:遗漏重要风险点。

- 工具选择不当:影响绘制效率和效果。

5.2 应对策略

- 简化流程:去除不必要的节点。

- 多方参与:邀请不同部门共同识别风险。

- 工具评估:根据需求选择合适的工具。

6. 案例研究与最佳实践分享

6.1 案例:某制造企业的技术风险控制

该企业通过绘制技术风险控制流程图,成功降低了系统故障率。具体做法包括:

– 识别关键系统组件。

– 设计定期维护流程。

– 建立故障应急响应机制。

6.2 最佳实践

- 定期更新流程图:随着业务变化调整流程。

- 培训员工:确保相关人员熟悉流程。

- 持续优化:根据实际执行情况不断改进。

绘制风险控制流程图是企业信息化和数字化管理中的重要环节。通过科学的风险识别、清晰的流程图设计、合适的工具选择以及针对性的场景应用,企业可以有效降低风险,提升运营效率。同时,注意潜在问题并采取应对策略,结合案例和最佳实践,能够使流程图更具实用性和可操作性。希望本文能为您的风险控制流程设计提供有价值的参考。

原创文章,作者:IT_admin,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/strategy/it_strategy/37293