在企业IT领域,质量管控流程的设计是确保产品和服务高效交付的关键。本文将从需求分析、流程设计、风险评估、测试策略、监控反馈及持续改进六个方面,结合实际案例,提供一套科学合理的质量管控流程设计方法,帮助企业提升IT管理效率和质量。

一、需求分析与定义

-

明确业务目标

质量管控流程的设计必须从业务需求出发。首先,需要与业务部门深入沟通,明确IT项目的核心目标、交付标准以及用户期望。例如,某金融企业在开发新交易系统时,明确要求系统响应时间不超过200毫秒,这是质量管控的核心指标之一。 -

识别关键需求

在需求分析阶段,需识别出对质量影响很大的关键需求。例如,数据安全性、系统稳定性和用户体验通常是IT项目的核心关注点。通过优先级排序,确保资源集中在最关键的质量目标上。 -

需求文档化

将需求文档化是确保质量管控流程可追溯的基础。使用工具如JIRA或Confluence记录需求,并定期与相关方确认,避免需求漂移。

二、流程设计与建模

-

选择合适的流程框架

根据项目特点选择合适的流程框架,如敏捷开发、DevOps或瀑布模型。例如,对于快速迭代的互联网产品,敏捷开发更适合;而对于大型企业级系统,瀑布模型可能更稳妥。 -

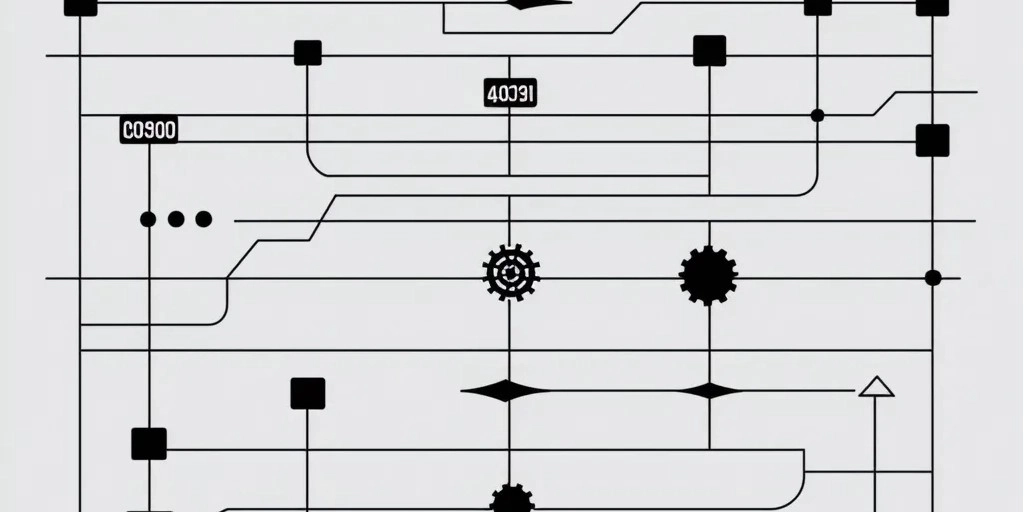

流程建模工具

使用BPMN(业务流程建模符号)或UML(统一建模语言)等工具,将流程可视化。例如,某制造企业通过BPMN工具优化了其IT运维流程,将故障响应时间缩短了30%。 -

流程标准化

制定标准操作流程(SOP),确保每个环节都有明确的责任人和执行标准。例如,代码审查流程中,明确要求至少两名开发人员参与,并使用静态代码分析工具辅助。

三、风险评估与管理

-

识别潜在风险

在流程设计阶段,需识别可能影响质量的风险因素,如技术债务、资源不足或需求变更。例如,某电商企业在开发高峰期因资源不足导致测试覆盖率下降,最终影响了上线质量。 -

风险评估与优先级排序

使用风险矩阵评估每个风险的可能性和影响程度,并优先处理高优先级风险。例如,某医疗系统开发中,数据泄露风险被列为很高优先级,需立即采取加密措施。 -

风险应对策略

制定风险应对计划,包括规避、转移、减轻和接受四种策略。例如,某银行在开发新支付系统时,通过引入第三方安全审计,成功转移了部分安全风险。

四、测试策略与执行

-

测试类型选择

根据项目特点选择合适的测试类型,如单元测试、集成测试、性能测试和安全测试。例如,某游戏公司在开发新版本时,重点进行了性能测试,确保高并发场景下的稳定性。 -

自动化测试

引入自动化测试工具,如Selenium或Jenkins,提高测试效率和覆盖率。例如,某物流企业通过自动化测试将回归测试时间从3天缩短至1天。 -

测试环境管理

确保测试环境与生产环境一致,避免因环境差异导致的质量问题。例如,某零售企业在测试环境中模拟了真实用户行为,成功发现了多个潜在的性能瓶颈。

五、监控与反馈机制

-

实时监控工具

使用监控工具如Prometheus或Grafana,实时跟踪系统性能和异常。例如,某社交平台通过实时监控工具,及时发现并修复了数据库连接池泄漏问题。 -

用户反馈收集

建立用户反馈渠道,如在线问卷或用户访谈,及时了解用户体验和问题。例如,某教育平台通过用户反馈发现了一个影响学习体验的界面设计问题,并迅速优化。 -

数据分析与报告

定期生成质量报告,分析关键指标如缺陷率、响应时间和用户满意度。例如,某电商企业通过数据分析发现,90%的用户投诉集中在支付环节,从而针对性优化了支付流程。

六、持续改进与优化

-

PDCA循环

采用PDCA(计划-执行-检查-行动)循环,持续优化质量管控流程。例如,某制造企业通过PDCA循环,将产品缺陷率降低了20%。 -

知识共享与培训

建立知识库,定期组织培训,提升团队的质量意识和技能。例如,某金融企业通过内部培训,将开发人员的代码质量评分提升了15%。 -

引入新技术

关注行业前沿技术,如AI驱动的测试工具或区块链技术,提升质量管控水平。例如,某保险企业通过引入AI测试工具,将测试覆盖率提升至95%以上。

质量管控流程的设计是一个动态且持续优化的过程。通过明确需求、科学建模、有效风险管理、全面测试、实时监控和持续改进,企业可以构建一套高效的质量管控体系。这不仅能够提升IT项目的交付质量,还能增强企业的竞争力和用户满意度。

原创文章,作者:IT_editor,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/strategy/it_strategy/255494